L'insediamento paleolitico di Lagorara.

RICERCHE DI PALEOASTRONOMIA NEL SITO ARCHEOLOGICO DI LAGORARA IN VAL DI VARA – LA SPEZIA (3600 a.C. – 2000 a.C.)

Lagorara: φ = 44° 20’ 53” N λ = 09° 31’ 45” E - elevazione 2 480 piedi (dati GPS)

φ = 44° 21’ N λ = 09° 31, 5’ E - elevazione 750-800 metri (carta regionale ).

Premessa di inquadramento generale dello studio.

Si è indicata la ricerca nell’ambito della paleoastronomia, in quanto, dopo la presa di posizione del prof. Romano al convegno della Società Italiana di Archeoastronomia in Padova (settembre 2001) si è accettata la definizione di archeoastronomia soltanto se riferibile alla presenza del dato, cioè del numero, cioè della scrittura, in conformità alla distinzione esistente fra preistoria e protostoria.

Premessa di inquadramento del rapporto dell’uomo antico con il cielo e con le costellazioni.

Il grecista lericino Angelo Tonelli ha così tradotto il frammento 108 degli “Oracoli Caldaici”:“Il noûs paterno inseminò simboli attraverso il cosmo, lui che intuisce gli intuibili, quelli che sono detti bellezze ineffabili…” e così ha tradotto il frammento 97 : “Levandosi in volo, l’anima dei mortali in sé stessa serrerà il dio, e senza conservare nulla di mortale dal dio è inebriata tutta quanta. Si gloria di armonia: sotto di essa dimora il corpo mortale…”. Da queste traduzioni si comprende quale fosse il rapporto con il Cielo e quale fosse la ricerca dell’armonia attraverso il volo nei Cieli. Ha scritto Françoise Jasniewicz (Università di Strasburgo): “L’uomo antico si proietta nello spazio ove egli iscrive il suo sistema di rappresentazione del mondo, dando alla volta celeste una misura corrispondente allo spirito del corpo sociale nel quale si sente incarnato” (Varsavia - 1990). Nella cosmogonia shamanica euro-asiatica lo spirito degli uomini si forma nella costellazione-generatrice, si incarna nel corpo, vive la vita sulla terra secondo il principio del contrappasso, quindi ritorna alla costellazione-generatrice. Le costellazioni-generatrici che ci vengono tramandate dalle tradizioni dei vari popoli euro-asiatici sono:

- l’Orsa Maggiore, verso la quale salivano sia lo spirito dell’imperatore dei Cinesi, sia lo spirito dei Sardi che hanno costruito l’ipogeo di Sas Concas (Sardegna - 2700 a.C.). UMaj è anche rappresentata con coppelle nel sito dei Liguri Montani di Montaldo di Mondovì (III secolo a.C.). È interessante notare quanto ha scritto Roslyn M. Frank : “Le due Orse, la Grande e la Piccola, sono state classificate come appartenenti agli strati più arcaici della conoscenza delle stelle fra i popoli europei” riprendendo quanto scritto da Gingerich nel 1984 (Sofia – 1996; Oxford VI & SEAC 99 - Tenerife, 1999; JENAM 2000- Mosca). Queste stesse tradizioni si riscontrano in molti gruppi di nativi del Nord America (Gingerich, 1984). Il riconoscimento della raffigurazione di Umaj mediante coppelle fu già pubblicato nel 1969 da Cesare Giulio Borgna nell’articolo “La mappa litica di Rocio Clapier” sulla rivista “L’Universo”, attribuito alla pietra tombale di La Ferrassie-Dordogna.

Cassiopea risulta raffigurata in molte occasioni che di seguito si elencano:

- incisa nella roccia con coppelle in Vergheto (Alpi Apuane);

- incisa sotto i seni della statuetta di shamana di Passo di Corvo (Foggia – 5300 a.C.);

- incisa nel vaso rinvenuto nella Grotta dei Cervi di Otranto (IV millennio a.C.) posizionata sotto ognuno degli occhi e sotto il naso, immagine logo della Mostra per il 50° anniversario della Fondazione dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (Firenze, 2004);

- rappresentata nella pittura rupestre di Rocca Cavour (3500 a.C.). La serie di punti presente nella raffigurazione rappresenta la Via Lattea, similmente alla rappresentazione con coppelle che si rinviene all’esterno dell’ipogeo di Sas Concas (2700 a.C.);

- rappresentata nella versione estiva (orizzontale) e nella versione invernale (verticale) nel vaso di Vinkovci, studiato dal prof. Durman della Università di Zagabria ( 2600 a.C.);

- nel promontorio del Caprione, sia come configurazione dei cinque siti megalitici (http://www3.shiny.it/caprione) sia nel sito di Combara, descritta con fori praticati in una roccia. Cassiopea era considerata già nelle prime fonti babilonesi e sumeriche ed è interessante ricordare come lì fosse anche indicata con la definizione di “messaggera delle Pleiadi”, a sostegno dell’importanza di quest’ultima costellazione;

- in vasi rinvenuti in Romania e studiati dal prof. Lazarovici Gheorghe Corneliu, dell’Università Blaga di Sibiu;

- nell’incisione rupestre di Dos Dulif , posta a fianco della “Rosa camuna” (Età del ferro).

Orione era la meta del faraone d’Egitto, il quale diventava, dopo la morte, una stella di questa costellazione, sacra anche per i Celti.

Le Pleiadi si rinvengono:

- nel Disco di Nebra (1600 a.C. – http://www.archlsa.de/sterne);

- nella pietra che è posta trasversalmente all’entrata del Dolmen di Monte Lungo (Cala Gonone – 2500 a.C.);

- nella tribù degli Aghin-Buriati della Mongolia gli antenati sono in questa costellazione;

- nella tradizione astronomica della Bulgaria (D. Kolev, 1997);

- nella tradizione astronomica della Lituania (J. Vaiškūnas, 1997).

- in Mesopotamia già nel 3 000 a.C. indicavano l’inizio dell’aratura dei campi con il loro

tramonto eliaco (mul-Mul);

- nel primo catalogo di stelle babilonese, fra le costellazioni “Tre stelle ognuno”, comprendenti il Leone, lo Scorpione e l’Acquario.

Emerge quindi un interesse specifico verso quelle costellazioni che noi indichiamo come circumpolari, cioè quelle costellazioni che non tramontano mai, perché la loro declinazione (distanza angolare dal polo) è sempre superiore al risultato della formula <90° – φ>, in cui φ è la latitudine del luogo. Osservando che <90°- 45°> fa 45°, si comprende come sia possibile, alla latitudine di 45°, fare l’osservazione notturna di costellazioni circumpolari perfettamente riconoscibili. Finora sono stati segnalati i seguenti luoghi in cui sono emerse valenze di paleoastronomia (l’astronomia nota ai popoli antichi prima della scrittura) nella fascia di latitudine attorno ai 45°:

- Teufelstein (Stiria – Austria) - sito illustratomi da Sepp Rothwangl durante il congresso di Monte Porzio Catone (2001) che presenta un notevole megalite orientato (Pietra del Diavolo) (Latitudine 47°);

- Rocca Cavour (Piemonte) – sito indicatomi da Piero Barale, che contiene una pittura rupestre del 3500 a.C., raffigurante la shamana, Cassiopea e la Via Lattea (Latitudine 44°);

- Châteauneuf de Randon - Lozère (Massiccio Centrale) – struttura megalitica orientata al sorgere del Sole, sia all’equinozio sia ai solstizi (Latitudine 44°);

- Château Vieux de Randon (Lozère) – quadrilite sormontato da grande losanga, simile al

quadrilite del Promontorio del Caprione. Il quadrilite del Massiccio Centrale appare

orientato al tramonto di Cassiopea, che avveniva in posizione verticale alla mezzanotte del

solstizio d’inverno del 3116 a.C., anno molto significativo per il verificarsi di fenomeni

celesti. Debbo questa scoperta ad una sommaria indicazione fornitami dallo studioso

Piero Barale, di Cuneo (Latitudine 44°);

- San Lorenzo al Caprione (La Spezia) – quadrilite orientato al tramonto del Sole al solstizio d’estate, quando si forma, dalle 20:15 alle 20:45 (ora legale) la “farfalla dorata” (animale psicopompo) osservabile dal 25 maggio al 27 luglio (Latitudine 44°);

- Niolu (Corsica) – trilite orientato come il quadrilite di San Lorenzo al Caprione, che permette anche l’osservazione della penetrazione della luce al sorgere del Solstizio d’inverno (Latitudine 42°).

Delle suddette scoperte ne furono fatte comunicazioni nei seguenti convegni:

- 2° Seminario A.L.S.S.A. – Osservatorio Astronomico di Genova, febbraio 1998;

- XVI Valcamonica Symposium – Capo di Ponte (Brescia) settembre 1998;

- 3° Seminario A.L.S.S.A. – Osservatorio Astronomico di Genova, marzo 1999;

- Conferenza Oxford VI & SEAC 99, La Laguna (Tenerife) giugno 1999;

- Meeting Jenam 2000 – Mosca, maggio 2000;

- Congresso “Environnement et Identité en Méditerranée” – Università di Corte, luglio 2002;

- Secondo Congresso S.I.A. - Monte Porzio Catone, settembre 2002;

- Corsican Workshop of Archaeoastronomy, Filitosa, giugno 2004;

- Congresso “Environnement et Identité en Méditerranée” - Università di Corte, luglio 2004;

- Quarto Congresso S.I.A. – Lerici, settembre 2004.

Va rilevato che nell’ambito S.E.A.C. (Societé Européenne pour l’Astronomie dans la Culture) si è finora negata la rappresentazione di costellazioni attraverso coppelle, e soltanto dopo la presentazione di uno specifico poster alla 13° Conferenza Annuale SEAC di Isili (Sardegna) si è accettata la significatività delle forme ad M e a W come rappresentazioni di Cassiopea, purché definite da linee continue e inserite in reperti archeologici quali vasi, coperchi di vasi, statuette ecc.. Si è invece voluto ancora classificare come una “speculazione” (chairman Juan Belmonte) la rappresentazione di costellazioni mediante coppelle, sia se poste sul piano orizzontale, sia se poste sul piano verticale (caso dell’ipogeo di Sas Concas - Sardegna).

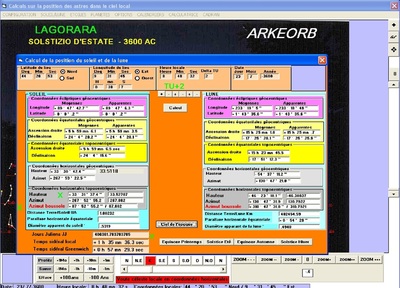

Applicazione di studi di paleoastronomia al sito di Lagorara (agu + ara = pietra aguzza + altare)

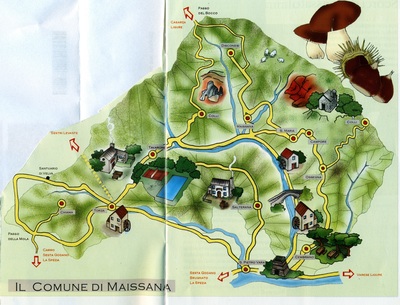

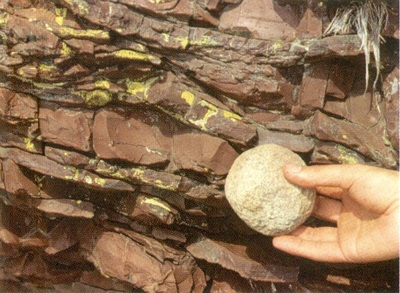

A questi siti si può ora aggiungere il sito di Lagorara (Maissana – La Spezia) sito in cui nel periodo

che va dal 3 600 a.C. fino al 2 000 a.C. si estraeva il diaspro. Va detto che fra le cinque cave che ne esistono al mondo, quella di Lagorara è la più estesa. L’ipotesi di classificazione di Lagorara come luogo in cui si effettuavano osservazioni astronomiche, va intesa in tutta la sua più ampia accezione, e cioè:

- come luogo di prima scoperta di asterismi di orizzonte o della sky-line;

- come luogo di costruzione di allineamenti in pietra che fissano fenomeni celesti;

- come luogo di liturgie celebrative del sacrum facere (presenza di pietre-altare).

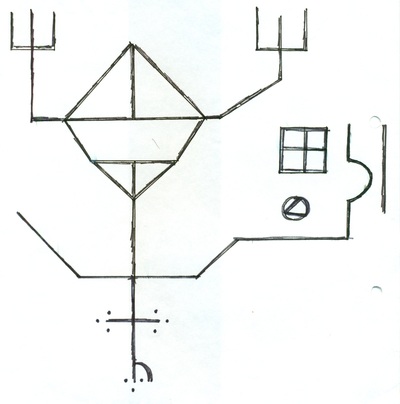

Nel sito sono presenti alcuni elementi che giustificano il sorgere di questa ipotesi:

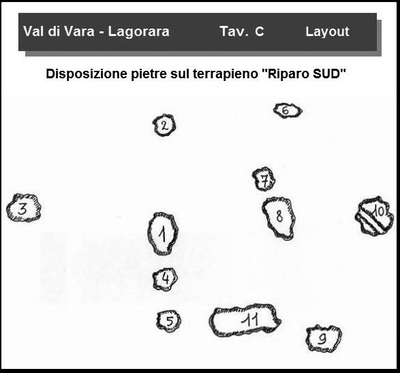

- terrapieno artificiale, costruito davanti al Riparo Sud, da cui possono scorgersi sia il sorgere sia il tramonto del Sole;

- cerchio di pietre, posto ai bordi del terrapieno, per i profani apparentemente senza alcun ordine;

- pietra posta al centro del cerchio di pietre, ipotizzabile come pietra-altare, costituita di roccia vulcanica non presente nei pressi del sito (basalto) ma presente in alto sui monti che lo circondano (Monti Porcile e Verruga);

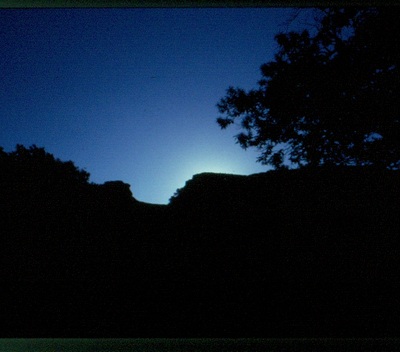

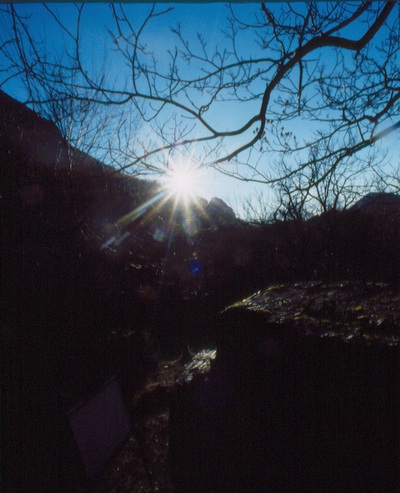

- “tolven”, cioè una struttura dolmenica formatasi in modo del tutto naturale per esito di paleofrana, in cui la luce del Sole che tramonta entra nel periodo della festa celtica di Beltane (30 aprile -1° Maggio);

- grande masso, che appare tagliato in maniera netta in direzione Nord/Sud (forse naturalmente, come esito di paleofrana) comunque utilizzabile astronomicamente come “pietra del passaggio in meridiano”, posizionato davanti al “tolven”;

- alta parete, posizionata in un pianoro posto al disopra del Riparo Sud, che presenta una profonda fessurazione orientata in direzione Nord/Sud, con una antistante pietra-mirino;

- due grandi pietre, di diversa composizione (diaspro e basalto) poste sullo stesso pianoro, una di fronte all’altra, in direzione meridiana, quasi di certo sistemate per azione antropica;

- apertura a forma di losanga, posta in alto, nel costone che sovrasta il sito, attraverso la quale si può scorgere il sorgere del Sole al solstizio estivo;

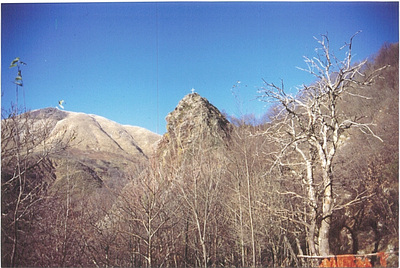

- grande guglia, che ha determinato l’etimologia del toponimo (agu + ara) e che fornisce

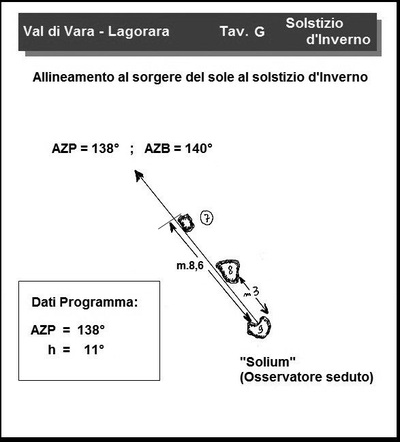

il mirino per il sorgere del Sole al solstizio d’inverno. Osservando il Sole dal sedile di pietra

(solium) posto in fondo al terrapieno, verso ponente, questo sorge fra il costone e la guglia;

- trincea lunga cinque metri, larga un metro e mezzo, scavata nel diaspro, orientata per 114°, posta in alto, sul costone che è adiacente la grande guglia la quale forma il “mirino” (fra il costone e la guglia) per il sorgere del Sole al solstizio d’inverno.

-

Come sono avvenuti i primi riscontri di valenze paleoastronomiche.

Sia la Sovrintendenza Archeologica della Liguria sia il Comune di Maissana promuovono il sito con lo slogan: “Visitate la valle delle frecce”, ma ad una prima verifica astronomica, compiuta al solstizio d’estate, il sito ha rivelato che alcuni dei massi del grande cerchio di pietre possono indicare il sorgere ed il tramonto del Sole a questa data. Da ciò è stata formulata una ulteriore ipotesi, cioè che a Lagorara vi potesse essere anche un qualche allineamento per verificare il solstizio d’inverno. Si è quindi fatta una osservazione al sorgere del Sole al solstizio d’inverno, ed è apparso che il Sole sorge nel mirino a forcella formato dalla grande guglia e dal costone ove è ubicata la finestra a losanga. In questo sito, in alto, è posizionata la trincea orientata. Per quest’ultima la bussola fornisce un azimuth di 115° e, considerata la declinazione magnetica di 1° 08’ (+)(carta topografica regionale “Sestri Levante”- 1994) si deve quindi stimare un orientamento di 114°, che coincide con il punto dell’orizzonte ove si elevano, sulla sky-line, le Alpi Apuane (stacco del Pizzo di Uccello, metri 1781 s.l.m., e del Monte Sagro, metri 1748 s.l.m., rispetto alla linea di crinale formata dai rilievi di Monzone-Monte dei Bianchi, che si elevano mediamente sugli 800 – 1000 metri s.l.m. e distano circa 50 chilometri da Lagorara). Si pone il problema se detto orientamento si possa ascrivere a geografia sacra oppure alla tradizione celtica di posizionare le tombe in questa direzione “in accordo con la levata del Sole nei giorni in cui cadevano le feste celtiche di Samain ed Imbolc” (Veneziano, 2001), rispettivamente il 1° novembre ed il 1° febbraio.

Il calcolo computerizzato con il programma “Guide. Project Pluto – Version 7.0” mostra, per il 1° Febbraio dell’anno -1, che la levata del Sole, alle ore 07 e minuti 53 (ora locale +1) avveniva con azimuth 115.5° - altezza - 0.1°. Il programma mostra che per il giorno 1° Febbraio 2003, alle ore 07 e minuti 45 (ora locale +1) il Sole, con altezza 0.1°, sorgeva con azimuth 114.3°. Per il 1° Febbraio 2004 il programma indica che il Sole sorge alle ore 07, minuti 45, secondi 25 (ora locale +1) con altezza + 0.1° ed azimuth 114.9°. Va ancora verificata l’ipotesi che questo allineamento, fortemente voluto affrontando un gravoso lavoro di scavo in una bancata di pietre fra le più dure che esistano, possa essere stato effettuato per indicare anche un importante allineamento del sorgere della Luna al Lunistizio inferiore (senza bisogno di correzioni data la distanza di km 50).

Il passaggio in meridiano.

Una singolare configurazione dell’ombra proiettata dalla “pietra del passaggio in meridiano” consente di leggere con precisione, attraverso la formazione di un dente a parallelepipedo, il momento in cui l’ombra cade a filo del manufatto. Il giorno 4 marzo 2003 sono state fatte alcune osservazioni, corredate da fotografie. Alle ore 11 e minuti 51 (ora locale +1) con presenza dell’ombra formata dal parallelepipedo, il programma “Pluto” forniva azimuth 167.7° ed altezza 38.2°. Alle ore 12 00 (ora locale +1) con ombra ormai ridotta, il programma forniva azimuth 169,2° ed altezza 38.6°. Alle ore 12 05 (ora locale +1) con scomparsa dell’ombra, il programma forniva azimuth 170.8° ed altezza 38.9°. Per risolvere il dubbio se questa pietra possa essere stata utilizzata per l’osservazione del “passaggio in meridiano”, inteso come momento di massima elevazione dell’astro giudicata ad occhio nudo, si ricorre ancora al programma “Pluto” che fornisce per azimuth 180° una altezza di 39.2° (h 12, m 33, s 42 - ora locale +1) che differisce di soli 0.3° dalla precedente misurazione effettuata con la scomparsa dell’ombra. Potevano avere le antiche popolazioni uno strumento di misura che consentisse di migliorare tale approssimazione, nell’osservare la massima altezza raggiunta da un asterismo al passaggio in meridiano? È da ritenere di sì, dopo la comunicazione sull’uso delle ombre per determinare il momento equinoziale (Calzolari, Jèguez, Ottavi - Convegno S.I.A. Brera, 2005) ma va anche detto che la pietra forniva uno strumento di uso immediato per una prima approssimazione. Ciò assume una particolare valenza perché lo studio del sito di Lagorara sotto l’aspetto paleoastronomico appare molto difficile per l’elevazione delle pareti di roccia che cingono la stretta valle assai da vicino (distanza orizzontale di metri mille fra il culmine del Monte Scogliera ed il culmine del crinale opposto, che unisce i Monti Verruca e Porcile).

Il sorgere ed il tramonto del Sole al solstizio d’inverno.

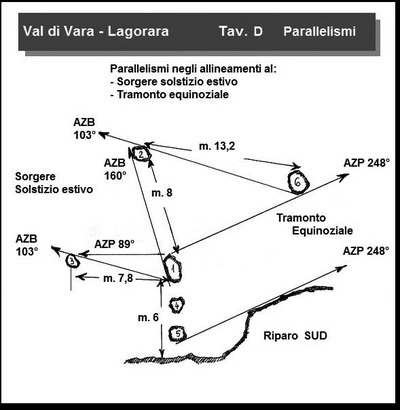

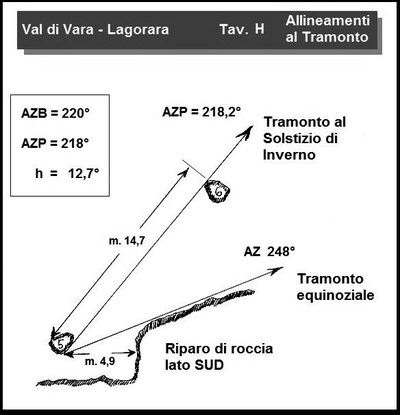

Il sorgere del solstizio invernale è stato rilevato, pur con la notevole nuvolosità e piovosità della stagione, il giorno 19.12.2002 alle ore 09 minuti 20 (ora locale +1) con azimuth bussola 140° (azimuth computerizzato 138° con altezza 11.2°) e, con maggior precisione per una schiarita, il giorno 20.12.2002 alle ore 09 07 25 (ora locale +1) con azimuth bussola 135° (azimuth calcolato col programma 136.3° con altezza 09.2°) all’interno del mirino formato dal costone e dalla guglia. Questa pare la scoperta più affascinante del sito, in quanto, oltre alla spettacolarità del fenomeno, si è rilevato che tre delle pietre del terrapieno sono orientate verso questa direzione. Un’altra delle pietre è posta a segnare la direzione del tramonto al solstizio invernale, che, il giorno 29.12.2002 è avvenuto alle ore 15 e minuti 08 (ora locale + 1) con azimuth bussola 220° ed azimuth computerizzato 218.2°, con altezza 12.7° (direzione verso la “pietra del SW”).

Il sorgere ed il tramonto del Sole al solstizio d’estate.

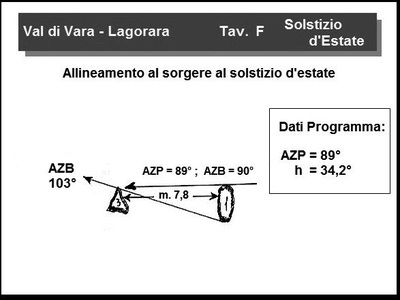

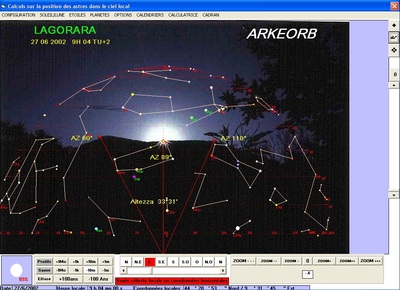

Il sorgere completo del Sole al solstizio estivo è stato rilevato il giorno 27 giugno 2002 alle ore 09 04 00 (ore legale = ora locale + 2) con azimuth computerizzato 89° ed altezza 33.5°. Detto orario appare a prima vista impensabile, se si considera che il Sole, data l’ora estiva, sorge pressoché alla stessa ora del solstizio d’inverno. Già alle ore 08 56 40 si scorgevano però i magnifici effetti di diffrazione dei raggi luminosi. Ciò è dovuto all’alta parete del Monte Scogliera, che sovrasta il sito, e che produce per ore effetti di luce diffusa tutto attorno al crinale. Si noti che la luce solare aveva già fatto capolino tre ore prima da una profonda incisione del Monte Scogliera (posta in azimuth di circa 60°) illuminando un’area posta poche decine di metri più in alto, area nella quale è stata rilevata la parete di roccia che porta la larga fenditura orientata per Nord/Sud, con pietra-mirino e due massi posizionati in linea meridiana. Quest’area potrebbe essere il primo sito di osservazione astronomica, in quanto dalle pietre di questo sito si può traguardare il tramonto del Sole al solstizio d’estate, che è stato rilevato il giorno 29 giugno 2002 alle ore 17 42 55 (ora legale estiva + 2) con azimuth computerizzato di 270°, in altezza 34.2°, il che fornisce spiegazione della difficoltà di inquadramento astronomico dell’intero sito. Inoltre, la particolare diffusione della luce al sorgere del solstizio estivo fa supporre che, sempre per effetto della precessione degli equinozi, cinquemila anni fa il Sole avrebbe potuto scorrere lungo il crinale del monte, creando effetti di luce capaci di fornire una dimensione magico-sacrale. L’inquadramento dei fenomeni ortivi del Sole è compreso fra la direzione della grande fenditura naturale del Monte Scogliera (Sorgere Solstizio Estivo - azimuth 60°) e la sella o “cuna” formata dal costone e dalla guglia (Sorgere Solstizio Invernale - azimuth 138°). A causa del ridursi dell’arco diurno di circa due-tre soli (un sole = 32’) popolazioni insediatesi in tempi a noi più vicini avrebbero potuto sentire la necessità di creare il terrapieno con il cerchio di pietre davanti al Riparo Sud per avere un luogo di osservazione più preciso. Una delle pietre del terrapieno costruito davanti al Riparo Sud appare infatti posizionata verso la direzione del sorgere al solstizio estivo, pur in considerazione che la notevole altezza del costone, che sfiora i mille metri di altezza (metri 988) crea notevoli problemi di parallasse (“pietra del SE”).

Il sorgere e il tramonto del Sole all’equinozio. Risoluzione del problema epistemologico.

In passato fare osservazioni dell’equinozio relative alla paleoastronomia era considerato una speculazione. Nel convegno di Sanremo a titolo “Archeoastronomia: un dibattito tra archeologi e archeoastronomi alla ricerca di un metodo comune” (novembre 2002) il prof. Clives Ruggles della Università di Leicester aveva precisato che gli allineamenti equinoziali:

- in genere sono casuali;

- per crederli bisogna verificarli punto per punto;

- in ogni caso non si possono definire equinoziali perché mancava lo strumento per misurare

esattamente il tempo (nel senso di ore e minuti).

Mario Codebò riepilogava quanto detto da Ruggles con le seguente parole, a lui rivolte: “…in cui sostanzialmente dicevi che non è possibile che ci siano allineamenti equinoziali, perché l’equinozio non è visibile. Di questo abbiamo parlato a Genova a febbraio con Michael Hoskin, Giorgia Foderà e Salvatore Serio ed essi hanno confermato che l’equinozio non si vede”.

Per combattere questa posizione meccanicistica relativa alla paleoastronomia sono state prodotte due comunicazioni specifiche di Chantal Jègues, del LAMIC (Laboratoire d’Anthropologie “Mémoire, Identità et Cognition Sociale”- Università di Nizza Sophia Antipolis) di Antoine Mari Ottavi, dell’A.R.C.A. (Amateurs de la Region de Corse d’Archéoastronomie - Aiaccio) e del sottoscritto. La prima è stata presentata al Convegno S.I.A. di Brera (settembre 2005) col titolo: “L’equinozio in Paleoastronomia: il problema epistemologico e il problema semantico”, la seconda è stata presentata al Convegno di Corte (luglio 2006) col titolo “De Aequinoctioum Dies”. In esse si dimostra che gli antichi osservatori sapevano calcolare la linea, oggi detta equinoziale, mediante l’utilizzo delle ombre prodotte dagli gnomoni. Rimane ancora aperta la ricerca linguistica su come i vari gruppi umani definissero questo particolare momento astronomico, ma ciò non può in alcun modo delegittimare la ricerca dell’equinozio in Paleoastronomia. I due allineamenti equinoziali paralleli di Lagorara forniscono ulteriore prova della conoscenza degli equinozi nella Liguria Orientale.

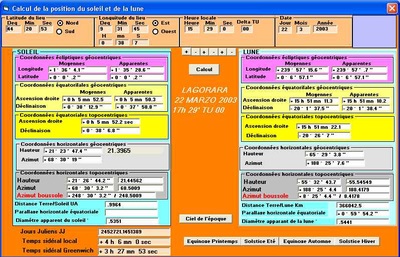

Le osservazioni equinoziali.

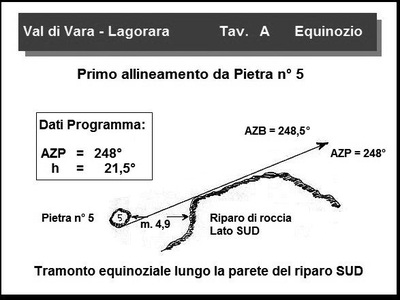

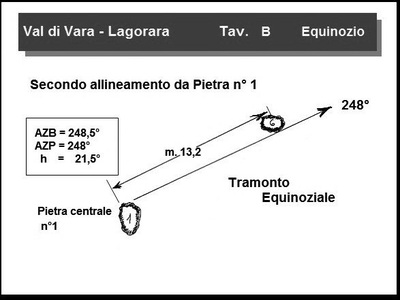

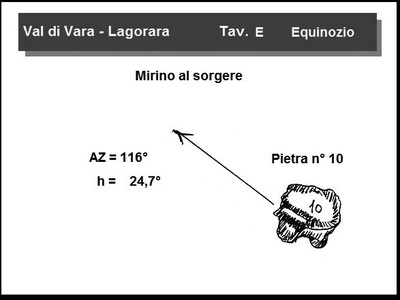

In data 17 marzo 2003 è stata compiuta una osservazione della levata del Sole (08h 47m - ora locale + 1). Il 22 marzo 2003 è stata compiuta una ulteriore osservazione, ed il Sole è apparso a 09h 04m, a causa di una nuvola che ne ha ritardato di poco la visione. Da dette osservazioni è però emerso che una delle grandi pietre, poste all’estremità del terrapieno posizionato davanti al Riparo Sud, fornisce, con il suo lato tagliato nettamente, la direzione del Sole che sorge all’equinozio, in corrispondenza ad un punto bene identificabile nella sky-line formata dal Monte Scogliera. La pietra intagliata, dopo questa identificazione, è stata denominata “pietra dell’equinozio”. Il giorno 24 marzo 2003 è stata compiuta una osservazione del Sole al tramonto. A 16h 31m 20s (ora locale + 1) si è verificata la scomparsa del lembo superiore, in direzione del crinale del Monte Porcile, con azimuth bussola 248°. Il calcolo computerizzato fornisce per TU 15h 31m 20s Azimuth 248,6° ed altezza 21.5°.

Ipotesi sulle possibili osservazioni astronomiche effettuate nel sito.

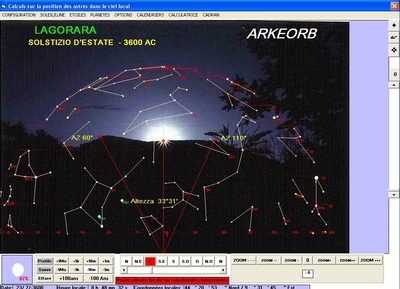

L’importanza del sito di Lagorara, aperto al settore Sud del cielo, appare assai interessante tramite le ricerche effettuate col programma “Pluto”. Alla mezzanotte del solstizio d’inverno nel settore Sud poteva appariva la costellazione del Cane Maggiore con Sirio, la stella più luminosa del cielo nel 3116 a.C., mentre alla mezzanotte del solstizio d’estate potevano apparire il Capricorno e l’Aquila con Altair (3116 a.C.). Ancora nel 2000 a.C. α Capricorni, alla mezzanotte del 21 giugno poteva essere osservata con azimuth 179.8°. Alla mezzanotte dell’equinozio di primavera il cielo del settore Sud era dominato dallo Scorpione nel 3597 a.C. e dal Centauro nel 3116 a.C..Le ipotesi osservazionali e suddette sono compatibili con utilizzazione del sito indicata dagli archeologi).

Validazione archeologica della frequentazione del sito nella preistoria.

Il sito è stato trattato nella Guida Archeologica n. 6 dell’Unione Internazionale Scienze Preistoriche e Protostoriche U.I.S.P.P. – “Toscana e Liguria” pubblicata a Forlì nel 1996, nonché nel libro “Dal diaspro al bronzo” a cura di Angiolo Del Lucchese e Roberto Maggi. Si ha ragione di ritenere che il sito non debba essere studiato soltanto attraverso le produzioni litiche (industria delle punte di freccia) ma anche attraverso gli elementi della sua sacralità, in particolare per il fatto che vi convergono due rivi d’acqua (si veda in proposito in Val di Magra il sito di Pontevecchio, presso il quale, alla confluenza di due torrenti, sono state rinvenute ben nove statue stele allineate). Uno dei due rivi di Lagorara proviene da una fonte posta in alto, sul crinale del Monte Verruca (m 1050 s.l.m.) e questa fonte è denominata Fontana Sacrata!

Se a ciò si aggiunge l’etimologia del toponimo (ara dei culti fallici) e la presenza di tracce di paleoastronomia, si comprende come sia opportuno avvicinarsi al sito di Lagorara con la pienezza della visione olistica.

Validazione della presenza celtica in Val di Vara.

Circa l’applicabilità di ipotesi di cultura celtica alla Val di Vara si deve rilevare che qui esiste una tradizione per cui nella festa di San Giovanni si trasportano sul Monte Gottero tre grossi alberi di pino, si erigono e se ne riempiono i rami di fascine. quindi si fanno bruciare. Questa cerimonia richiama il bruciare i prigionieri nelle gabbie di vimini, così come scritto da Posidonio, Plinio e Strabone (The Wicker-men). Anche la tradizione dei canestrelli (dolci rotondi) presenti in Val di Vara riconduce alla festa celtica di Beltane, in quanto i dolci di Beltane, confezionati con l’ultimo covone sacro dell’anno precedente, venivano fatti rotolare lungo un declivio, in un gesto di magia imitativa, che simboleggiava il corso del Sole. Ciò sembra ricondurre alla osservazione del moto del Sole lungo il crinale del Monte Scogliera, al sorgere del solstizio d’estate. In senso linguistico rafforzano questa ipotesi i numerosi toponimi celtici rinvenuti nella Lunigiana Storica, fra cui i Monti Branzi ed i tre Bramapan (radice bram = pietra fallica) i tre Cento Croci (ken crouach = passaggio fra i massi) il bellissimo Guercia Colomba (cercia comba = valle delle querce) le alture dei Monte Bermego e Viseggi (dalle divinità Bermegos e Vosegus) Lemmen (lemen = l’albero dell’olmo) Mago (da magos = campo) Nebbia Colomba (da nebla cumba = la valle del nebbio o sambuco) e Scornia e Schiara (da skeir-na = il luogo delle rocce).

TABELLA DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL SITO DI LAGORARA

28.04.2002 - 17 06 42 foto da interno “tolven” AZ computerizzato 267.9° - altezza 22.8°

27.06.2002 - 09 04 00 AZ bussola (manca) AZ “ 89° - altezza 33.5°

29.06.2002 - 17 42 55 AZ “ “ AZ “ 270° - altezza 34.2°

19.12.2002 - 09 20 00 AZ “ 140° AZ “ 138 ° - altezza 11.2°

20.12.2002 - 09 07 25 AZ “ 135° AZ “ 136.3° - altezza 09.2°

29.12.2002 - 15 08 AZ 220° AZ “ 218.2° - altezza 12.7°

04.03.2003 11 51 ombra 167° - altezza 38.2°

04.03.2003 12 00 ombra 169.1° - altezza 38.6°

04.03.2003 12.05………scomparsa dell’ombra dello gnomone 170.8° - altezza 38.9°

TABELLA DELLE RICERCHE COMPUTERIZZATE :SOLE

anno -1 1° Febbraio ore 07 53 Az 115.5° - altezza -0.1°

anno 2003 1° Febbraio ore 07 45 Az 114.3° - altezza 0.1°

anno 2004 1° Febbraio ore 07 45 25 Az 114.9° - altezza 0.1°

anno 2003 04 Marzo ore 12 33 42 Az 180° - altezza 39.2°

TABELLA DELLE OSSERVAZIONI EQUINOZIALI

Anno 2003 17 marzo ore 08 47 (TU 07 47) Az 116°…..- altezza 22.6°

Anno 2003 22 marzo ore 08 50 (TU 07 50)………… Az 116° - altezza 24.7°

Anno 2003 22 marzo ore 09 04 (TU 08 04) Az (bussola 120°) 119° - altezza 27.2°

Anno 2003 22 marzo ore 16 29 (TU 15 29) Az 248.6° -altezza 21.5°

Anno 2003 24 marzo ore 16 31 20 (TU 15 31 20) Az (bussola 248°) - 249.7°-altezza 21.6°

TABELLA DELLE RICERCHE COMPUTERIZZATE : COSTELLAZIONI

Anno 2 000 a.C. 20 Giugno ore 23 04 TU - α Capricorni - alt 30.9° Azimuth = 179.8°

Anno 2 000 a.C. 20 dicembre ore 23 03 TU - α Cma (Sirio)- alt 25.1° Azimuth = 190.9°

Anno 2 000 a.C. 20 dicembre ore 23 03 TU - δ Cma - alt 18.1° Azimuth = 180°

Anno 3 116 a.C. 20 marzo .ore 23 TU - δ Centauri - alt = 31.9° Azimuth = 181.7°

Anno 3 116 a.C. 20 marzo ore 23 TU - β Centauri - alt = 12.6° Azimuth = 181.7°

Anno 3 116 a.C. 20 giugno ore 23 TU - α Capricorni - alt = 33.9° Azimuth = 187.4°

Anno 3 116 a.C. 20 giugno ore 23 TU - α Aquilae (Altair) - alt = 56° Azimuth = 185.9°

Anno 3 116 a.C. 20.dicembre ore 23 03 TU - α Cma - alt 21.4° Azimuth = 194.3°

Anno 3 597 a.C. 20 marzo ore 23 TU - α Scorpii - alt. = 38.9° Azimuth = 143°

Nota finale: la prima comunicazione sull’ipotesi di paleoastronomia in Lagorara è stata presentata nel 6° Seminario di Archeoastronomia A.L.S.S.A. - Osservatorio Astronomico di Genova, Università Popolare Sestrese ( 8 marzo 2003) e nel sito www.artepreistorica.it

Ringraziamenti.

Si ringrazia lo scopritore del sito, nonché assuntore di custodia, signor Sergio Nicora, di Campore di Maissana, per le informazioni fornite.

Aggiornamenti.

In data 19 agosto 2007, durante un sopralluogo con l’astronomo ricercatore Simone Marchi, del

Dipartimento di Astronomia dell’Università di Padova, lo stesso ha riscontrato, durante la ripetizione di osservazioni già pubblicate nel Convegno di Campobasso, che la grande roccia che protegge il “Riparo Sud” è tagliata esattamente, nel lato Ovest, secondo la linea 0° - 180°. Si tenga presente che nel 2011 la declinazione magnetica è di 1° 47’ Est.

BIBLIOGRAFIA SPECIFICA

ARCHEOLOGICA

- PREISTORIA E PROTOSTORIA – GUIDE ARCHEOLOGICHE N° 6 – TOSCANA E

LIGURIA – Congresso Internazionale delle Scienze Preistoriche e Protostoriche - Forlì,

1996, Abaco Edizioni

DAL DIASPRO AL BRONZO - a cura di Angiolo Del Lucchese e Roberto Maggi –

Lunaeditore, La Spezia, 1998

ASTRONOMICA

- ASTRONOMICAL TRADITIONS IN PAST CULTURES – Institute of Astronomy, Bulgarian Academy of Sciences, National Astronomical Observatory Rozhen, Sofia, 1996

- Proceedings of the First Annual General Meeting of the SEAC – Smolyan, September 1993

- ACTES DE LA V° CONFÉRENCE DE LA SEAC- Università di Varsavia, Gdańsk, 1997

- JENAM 2000 – Joint European and National Astronomy Meeting – Mosca, Istituto di Astronomia, Accademia delle Scienze, 2000

- V° SEMINARIO DI ARCHEOASTRONOMIA – Osservatorio Astronomico di Genova – Associazione Ligure Sviluppo Studi Archeoastronomici – Genova, 2001

- PROGRAMMA “PROJECT PLUTO” VERSION 7.0 – http://www.projectpluto.com

- http://www.racine.ra.it/planet/testi/costel.htm

- C.G. Borgna – LA MAPPA LITICA DI ROCIO CLAPIER - articolo estratto dalla rivista

L’UNIVERSO - Istituto Geografico Militare – anno XLIX – N° 6 Novembre - Dicembre

1969 - Firenze.

Lagorara: φ = 44° 20’ 53” N λ = 09° 31’ 45” E - elevazione 2 480 piedi (dati GPS)

φ = 44° 21’ N λ = 09° 31, 5’ E - elevazione 750-800 metri (carta regionale ).

Premessa di inquadramento generale dello studio.

Si è indicata la ricerca nell’ambito della paleoastronomia, in quanto, dopo la presa di posizione del prof. Romano al convegno della Società Italiana di Archeoastronomia in Padova (settembre 2001) si è accettata la definizione di archeoastronomia soltanto se riferibile alla presenza del dato, cioè del numero, cioè della scrittura, in conformità alla distinzione esistente fra preistoria e protostoria.

Premessa di inquadramento del rapporto dell’uomo antico con il cielo e con le costellazioni.

Il grecista lericino Angelo Tonelli ha così tradotto il frammento 108 degli “Oracoli Caldaici”:“Il noûs paterno inseminò simboli attraverso il cosmo, lui che intuisce gli intuibili, quelli che sono detti bellezze ineffabili…” e così ha tradotto il frammento 97 : “Levandosi in volo, l’anima dei mortali in sé stessa serrerà il dio, e senza conservare nulla di mortale dal dio è inebriata tutta quanta. Si gloria di armonia: sotto di essa dimora il corpo mortale…”. Da queste traduzioni si comprende quale fosse il rapporto con il Cielo e quale fosse la ricerca dell’armonia attraverso il volo nei Cieli. Ha scritto Françoise Jasniewicz (Università di Strasburgo): “L’uomo antico si proietta nello spazio ove egli iscrive il suo sistema di rappresentazione del mondo, dando alla volta celeste una misura corrispondente allo spirito del corpo sociale nel quale si sente incarnato” (Varsavia - 1990). Nella cosmogonia shamanica euro-asiatica lo spirito degli uomini si forma nella costellazione-generatrice, si incarna nel corpo, vive la vita sulla terra secondo il principio del contrappasso, quindi ritorna alla costellazione-generatrice. Le costellazioni-generatrici che ci vengono tramandate dalle tradizioni dei vari popoli euro-asiatici sono:

- l’Orsa Maggiore, verso la quale salivano sia lo spirito dell’imperatore dei Cinesi, sia lo spirito dei Sardi che hanno costruito l’ipogeo di Sas Concas (Sardegna - 2700 a.C.). UMaj è anche rappresentata con coppelle nel sito dei Liguri Montani di Montaldo di Mondovì (III secolo a.C.). È interessante notare quanto ha scritto Roslyn M. Frank : “Le due Orse, la Grande e la Piccola, sono state classificate come appartenenti agli strati più arcaici della conoscenza delle stelle fra i popoli europei” riprendendo quanto scritto da Gingerich nel 1984 (Sofia – 1996; Oxford VI & SEAC 99 - Tenerife, 1999; JENAM 2000- Mosca). Queste stesse tradizioni si riscontrano in molti gruppi di nativi del Nord America (Gingerich, 1984). Il riconoscimento della raffigurazione di Umaj mediante coppelle fu già pubblicato nel 1969 da Cesare Giulio Borgna nell’articolo “La mappa litica di Rocio Clapier” sulla rivista “L’Universo”, attribuito alla pietra tombale di La Ferrassie-Dordogna.

Cassiopea risulta raffigurata in molte occasioni che di seguito si elencano:

- incisa nella roccia con coppelle in Vergheto (Alpi Apuane);

- incisa sotto i seni della statuetta di shamana di Passo di Corvo (Foggia – 5300 a.C.);

- incisa nel vaso rinvenuto nella Grotta dei Cervi di Otranto (IV millennio a.C.) posizionata sotto ognuno degli occhi e sotto il naso, immagine logo della Mostra per il 50° anniversario della Fondazione dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (Firenze, 2004);

- rappresentata nella pittura rupestre di Rocca Cavour (3500 a.C.). La serie di punti presente nella raffigurazione rappresenta la Via Lattea, similmente alla rappresentazione con coppelle che si rinviene all’esterno dell’ipogeo di Sas Concas (2700 a.C.);

- rappresentata nella versione estiva (orizzontale) e nella versione invernale (verticale) nel vaso di Vinkovci, studiato dal prof. Durman della Università di Zagabria ( 2600 a.C.);

- nel promontorio del Caprione, sia come configurazione dei cinque siti megalitici (http://www3.shiny.it/caprione) sia nel sito di Combara, descritta con fori praticati in una roccia. Cassiopea era considerata già nelle prime fonti babilonesi e sumeriche ed è interessante ricordare come lì fosse anche indicata con la definizione di “messaggera delle Pleiadi”, a sostegno dell’importanza di quest’ultima costellazione;

- in vasi rinvenuti in Romania e studiati dal prof. Lazarovici Gheorghe Corneliu, dell’Università Blaga di Sibiu;

- nell’incisione rupestre di Dos Dulif , posta a fianco della “Rosa camuna” (Età del ferro).

Orione era la meta del faraone d’Egitto, il quale diventava, dopo la morte, una stella di questa costellazione, sacra anche per i Celti.

Le Pleiadi si rinvengono:

- nel Disco di Nebra (1600 a.C. – http://www.archlsa.de/sterne);

- nella pietra che è posta trasversalmente all’entrata del Dolmen di Monte Lungo (Cala Gonone – 2500 a.C.);

- nella tribù degli Aghin-Buriati della Mongolia gli antenati sono in questa costellazione;

- nella tradizione astronomica della Bulgaria (D. Kolev, 1997);

- nella tradizione astronomica della Lituania (J. Vaiškūnas, 1997).

- in Mesopotamia già nel 3 000 a.C. indicavano l’inizio dell’aratura dei campi con il loro

tramonto eliaco (mul-Mul);

- nel primo catalogo di stelle babilonese, fra le costellazioni “Tre stelle ognuno”, comprendenti il Leone, lo Scorpione e l’Acquario.

Emerge quindi un interesse specifico verso quelle costellazioni che noi indichiamo come circumpolari, cioè quelle costellazioni che non tramontano mai, perché la loro declinazione (distanza angolare dal polo) è sempre superiore al risultato della formula <90° – φ>, in cui φ è la latitudine del luogo. Osservando che <90°- 45°> fa 45°, si comprende come sia possibile, alla latitudine di 45°, fare l’osservazione notturna di costellazioni circumpolari perfettamente riconoscibili. Finora sono stati segnalati i seguenti luoghi in cui sono emerse valenze di paleoastronomia (l’astronomia nota ai popoli antichi prima della scrittura) nella fascia di latitudine attorno ai 45°:

- Teufelstein (Stiria – Austria) - sito illustratomi da Sepp Rothwangl durante il congresso di Monte Porzio Catone (2001) che presenta un notevole megalite orientato (Pietra del Diavolo) (Latitudine 47°);

- Rocca Cavour (Piemonte) – sito indicatomi da Piero Barale, che contiene una pittura rupestre del 3500 a.C., raffigurante la shamana, Cassiopea e la Via Lattea (Latitudine 44°);

- Châteauneuf de Randon - Lozère (Massiccio Centrale) – struttura megalitica orientata al sorgere del Sole, sia all’equinozio sia ai solstizi (Latitudine 44°);

- Château Vieux de Randon (Lozère) – quadrilite sormontato da grande losanga, simile al

quadrilite del Promontorio del Caprione. Il quadrilite del Massiccio Centrale appare

orientato al tramonto di Cassiopea, che avveniva in posizione verticale alla mezzanotte del

solstizio d’inverno del 3116 a.C., anno molto significativo per il verificarsi di fenomeni

celesti. Debbo questa scoperta ad una sommaria indicazione fornitami dallo studioso

Piero Barale, di Cuneo (Latitudine 44°);

- San Lorenzo al Caprione (La Spezia) – quadrilite orientato al tramonto del Sole al solstizio d’estate, quando si forma, dalle 20:15 alle 20:45 (ora legale) la “farfalla dorata” (animale psicopompo) osservabile dal 25 maggio al 27 luglio (Latitudine 44°);

- Niolu (Corsica) – trilite orientato come il quadrilite di San Lorenzo al Caprione, che permette anche l’osservazione della penetrazione della luce al sorgere del Solstizio d’inverno (Latitudine 42°).

Delle suddette scoperte ne furono fatte comunicazioni nei seguenti convegni:

- 2° Seminario A.L.S.S.A. – Osservatorio Astronomico di Genova, febbraio 1998;

- XVI Valcamonica Symposium – Capo di Ponte (Brescia) settembre 1998;

- 3° Seminario A.L.S.S.A. – Osservatorio Astronomico di Genova, marzo 1999;

- Conferenza Oxford VI & SEAC 99, La Laguna (Tenerife) giugno 1999;

- Meeting Jenam 2000 – Mosca, maggio 2000;

- Congresso “Environnement et Identité en Méditerranée” – Università di Corte, luglio 2002;

- Secondo Congresso S.I.A. - Monte Porzio Catone, settembre 2002;

- Corsican Workshop of Archaeoastronomy, Filitosa, giugno 2004;

- Congresso “Environnement et Identité en Méditerranée” - Università di Corte, luglio 2004;

- Quarto Congresso S.I.A. – Lerici, settembre 2004.

Va rilevato che nell’ambito S.E.A.C. (Societé Européenne pour l’Astronomie dans la Culture) si è finora negata la rappresentazione di costellazioni attraverso coppelle, e soltanto dopo la presentazione di uno specifico poster alla 13° Conferenza Annuale SEAC di Isili (Sardegna) si è accettata la significatività delle forme ad M e a W come rappresentazioni di Cassiopea, purché definite da linee continue e inserite in reperti archeologici quali vasi, coperchi di vasi, statuette ecc.. Si è invece voluto ancora classificare come una “speculazione” (chairman Juan Belmonte) la rappresentazione di costellazioni mediante coppelle, sia se poste sul piano orizzontale, sia se poste sul piano verticale (caso dell’ipogeo di Sas Concas - Sardegna).

Applicazione di studi di paleoastronomia al sito di Lagorara (agu + ara = pietra aguzza + altare)

A questi siti si può ora aggiungere il sito di Lagorara (Maissana – La Spezia) sito in cui nel periodo

che va dal 3 600 a.C. fino al 2 000 a.C. si estraeva il diaspro. Va detto che fra le cinque cave che ne esistono al mondo, quella di Lagorara è la più estesa. L’ipotesi di classificazione di Lagorara come luogo in cui si effettuavano osservazioni astronomiche, va intesa in tutta la sua più ampia accezione, e cioè:

- come luogo di prima scoperta di asterismi di orizzonte o della sky-line;

- come luogo di costruzione di allineamenti in pietra che fissano fenomeni celesti;

- come luogo di liturgie celebrative del sacrum facere (presenza di pietre-altare).

Nel sito sono presenti alcuni elementi che giustificano il sorgere di questa ipotesi:

- terrapieno artificiale, costruito davanti al Riparo Sud, da cui possono scorgersi sia il sorgere sia il tramonto del Sole;

- cerchio di pietre, posto ai bordi del terrapieno, per i profani apparentemente senza alcun ordine;

- pietra posta al centro del cerchio di pietre, ipotizzabile come pietra-altare, costituita di roccia vulcanica non presente nei pressi del sito (basalto) ma presente in alto sui monti che lo circondano (Monti Porcile e Verruga);

- “tolven”, cioè una struttura dolmenica formatasi in modo del tutto naturale per esito di paleofrana, in cui la luce del Sole che tramonta entra nel periodo della festa celtica di Beltane (30 aprile -1° Maggio);

- grande masso, che appare tagliato in maniera netta in direzione Nord/Sud (forse naturalmente, come esito di paleofrana) comunque utilizzabile astronomicamente come “pietra del passaggio in meridiano”, posizionato davanti al “tolven”;

- alta parete, posizionata in un pianoro posto al disopra del Riparo Sud, che presenta una profonda fessurazione orientata in direzione Nord/Sud, con una antistante pietra-mirino;

- due grandi pietre, di diversa composizione (diaspro e basalto) poste sullo stesso pianoro, una di fronte all’altra, in direzione meridiana, quasi di certo sistemate per azione antropica;

- apertura a forma di losanga, posta in alto, nel costone che sovrasta il sito, attraverso la quale si può scorgere il sorgere del Sole al solstizio estivo;

- grande guglia, che ha determinato l’etimologia del toponimo (agu + ara) e che fornisce

il mirino per il sorgere del Sole al solstizio d’inverno. Osservando il Sole dal sedile di pietra

(solium) posto in fondo al terrapieno, verso ponente, questo sorge fra il costone e la guglia;

- trincea lunga cinque metri, larga un metro e mezzo, scavata nel diaspro, orientata per 114°, posta in alto, sul costone che è adiacente la grande guglia la quale forma il “mirino” (fra il costone e la guglia) per il sorgere del Sole al solstizio d’inverno.

-

Come sono avvenuti i primi riscontri di valenze paleoastronomiche.

Sia la Sovrintendenza Archeologica della Liguria sia il Comune di Maissana promuovono il sito con lo slogan: “Visitate la valle delle frecce”, ma ad una prima verifica astronomica, compiuta al solstizio d’estate, il sito ha rivelato che alcuni dei massi del grande cerchio di pietre possono indicare il sorgere ed il tramonto del Sole a questa data. Da ciò è stata formulata una ulteriore ipotesi, cioè che a Lagorara vi potesse essere anche un qualche allineamento per verificare il solstizio d’inverno. Si è quindi fatta una osservazione al sorgere del Sole al solstizio d’inverno, ed è apparso che il Sole sorge nel mirino a forcella formato dalla grande guglia e dal costone ove è ubicata la finestra a losanga. In questo sito, in alto, è posizionata la trincea orientata. Per quest’ultima la bussola fornisce un azimuth di 115° e, considerata la declinazione magnetica di 1° 08’ (+)(carta topografica regionale “Sestri Levante”- 1994) si deve quindi stimare un orientamento di 114°, che coincide con il punto dell’orizzonte ove si elevano, sulla sky-line, le Alpi Apuane (stacco del Pizzo di Uccello, metri 1781 s.l.m., e del Monte Sagro, metri 1748 s.l.m., rispetto alla linea di crinale formata dai rilievi di Monzone-Monte dei Bianchi, che si elevano mediamente sugli 800 – 1000 metri s.l.m. e distano circa 50 chilometri da Lagorara). Si pone il problema se detto orientamento si possa ascrivere a geografia sacra oppure alla tradizione celtica di posizionare le tombe in questa direzione “in accordo con la levata del Sole nei giorni in cui cadevano le feste celtiche di Samain ed Imbolc” (Veneziano, 2001), rispettivamente il 1° novembre ed il 1° febbraio.

Il calcolo computerizzato con il programma “Guide. Project Pluto – Version 7.0” mostra, per il 1° Febbraio dell’anno -1, che la levata del Sole, alle ore 07 e minuti 53 (ora locale +1) avveniva con azimuth 115.5° - altezza - 0.1°. Il programma mostra che per il giorno 1° Febbraio 2003, alle ore 07 e minuti 45 (ora locale +1) il Sole, con altezza 0.1°, sorgeva con azimuth 114.3°. Per il 1° Febbraio 2004 il programma indica che il Sole sorge alle ore 07, minuti 45, secondi 25 (ora locale +1) con altezza + 0.1° ed azimuth 114.9°. Va ancora verificata l’ipotesi che questo allineamento, fortemente voluto affrontando un gravoso lavoro di scavo in una bancata di pietre fra le più dure che esistano, possa essere stato effettuato per indicare anche un importante allineamento del sorgere della Luna al Lunistizio inferiore (senza bisogno di correzioni data la distanza di km 50).

Il passaggio in meridiano.

Una singolare configurazione dell’ombra proiettata dalla “pietra del passaggio in meridiano” consente di leggere con precisione, attraverso la formazione di un dente a parallelepipedo, il momento in cui l’ombra cade a filo del manufatto. Il giorno 4 marzo 2003 sono state fatte alcune osservazioni, corredate da fotografie. Alle ore 11 e minuti 51 (ora locale +1) con presenza dell’ombra formata dal parallelepipedo, il programma “Pluto” forniva azimuth 167.7° ed altezza 38.2°. Alle ore 12 00 (ora locale +1) con ombra ormai ridotta, il programma forniva azimuth 169,2° ed altezza 38.6°. Alle ore 12 05 (ora locale +1) con scomparsa dell’ombra, il programma forniva azimuth 170.8° ed altezza 38.9°. Per risolvere il dubbio se questa pietra possa essere stata utilizzata per l’osservazione del “passaggio in meridiano”, inteso come momento di massima elevazione dell’astro giudicata ad occhio nudo, si ricorre ancora al programma “Pluto” che fornisce per azimuth 180° una altezza di 39.2° (h 12, m 33, s 42 - ora locale +1) che differisce di soli 0.3° dalla precedente misurazione effettuata con la scomparsa dell’ombra. Potevano avere le antiche popolazioni uno strumento di misura che consentisse di migliorare tale approssimazione, nell’osservare la massima altezza raggiunta da un asterismo al passaggio in meridiano? È da ritenere di sì, dopo la comunicazione sull’uso delle ombre per determinare il momento equinoziale (Calzolari, Jèguez, Ottavi - Convegno S.I.A. Brera, 2005) ma va anche detto che la pietra forniva uno strumento di uso immediato per una prima approssimazione. Ciò assume una particolare valenza perché lo studio del sito di Lagorara sotto l’aspetto paleoastronomico appare molto difficile per l’elevazione delle pareti di roccia che cingono la stretta valle assai da vicino (distanza orizzontale di metri mille fra il culmine del Monte Scogliera ed il culmine del crinale opposto, che unisce i Monti Verruca e Porcile).

Il sorgere ed il tramonto del Sole al solstizio d’inverno.

Il sorgere del solstizio invernale è stato rilevato, pur con la notevole nuvolosità e piovosità della stagione, il giorno 19.12.2002 alle ore 09 minuti 20 (ora locale +1) con azimuth bussola 140° (azimuth computerizzato 138° con altezza 11.2°) e, con maggior precisione per una schiarita, il giorno 20.12.2002 alle ore 09 07 25 (ora locale +1) con azimuth bussola 135° (azimuth calcolato col programma 136.3° con altezza 09.2°) all’interno del mirino formato dal costone e dalla guglia. Questa pare la scoperta più affascinante del sito, in quanto, oltre alla spettacolarità del fenomeno, si è rilevato che tre delle pietre del terrapieno sono orientate verso questa direzione. Un’altra delle pietre è posta a segnare la direzione del tramonto al solstizio invernale, che, il giorno 29.12.2002 è avvenuto alle ore 15 e minuti 08 (ora locale + 1) con azimuth bussola 220° ed azimuth computerizzato 218.2°, con altezza 12.7° (direzione verso la “pietra del SW”).

Il sorgere ed il tramonto del Sole al solstizio d’estate.

Il sorgere completo del Sole al solstizio estivo è stato rilevato il giorno 27 giugno 2002 alle ore 09 04 00 (ore legale = ora locale + 2) con azimuth computerizzato 89° ed altezza 33.5°. Detto orario appare a prima vista impensabile, se si considera che il Sole, data l’ora estiva, sorge pressoché alla stessa ora del solstizio d’inverno. Già alle ore 08 56 40 si scorgevano però i magnifici effetti di diffrazione dei raggi luminosi. Ciò è dovuto all’alta parete del Monte Scogliera, che sovrasta il sito, e che produce per ore effetti di luce diffusa tutto attorno al crinale. Si noti che la luce solare aveva già fatto capolino tre ore prima da una profonda incisione del Monte Scogliera (posta in azimuth di circa 60°) illuminando un’area posta poche decine di metri più in alto, area nella quale è stata rilevata la parete di roccia che porta la larga fenditura orientata per Nord/Sud, con pietra-mirino e due massi posizionati in linea meridiana. Quest’area potrebbe essere il primo sito di osservazione astronomica, in quanto dalle pietre di questo sito si può traguardare il tramonto del Sole al solstizio d’estate, che è stato rilevato il giorno 29 giugno 2002 alle ore 17 42 55 (ora legale estiva + 2) con azimuth computerizzato di 270°, in altezza 34.2°, il che fornisce spiegazione della difficoltà di inquadramento astronomico dell’intero sito. Inoltre, la particolare diffusione della luce al sorgere del solstizio estivo fa supporre che, sempre per effetto della precessione degli equinozi, cinquemila anni fa il Sole avrebbe potuto scorrere lungo il crinale del monte, creando effetti di luce capaci di fornire una dimensione magico-sacrale. L’inquadramento dei fenomeni ortivi del Sole è compreso fra la direzione della grande fenditura naturale del Monte Scogliera (Sorgere Solstizio Estivo - azimuth 60°) e la sella o “cuna” formata dal costone e dalla guglia (Sorgere Solstizio Invernale - azimuth 138°). A causa del ridursi dell’arco diurno di circa due-tre soli (un sole = 32’) popolazioni insediatesi in tempi a noi più vicini avrebbero potuto sentire la necessità di creare il terrapieno con il cerchio di pietre davanti al Riparo Sud per avere un luogo di osservazione più preciso. Una delle pietre del terrapieno costruito davanti al Riparo Sud appare infatti posizionata verso la direzione del sorgere al solstizio estivo, pur in considerazione che la notevole altezza del costone, che sfiora i mille metri di altezza (metri 988) crea notevoli problemi di parallasse (“pietra del SE”).

Il sorgere e il tramonto del Sole all’equinozio. Risoluzione del problema epistemologico.

In passato fare osservazioni dell’equinozio relative alla paleoastronomia era considerato una speculazione. Nel convegno di Sanremo a titolo “Archeoastronomia: un dibattito tra archeologi e archeoastronomi alla ricerca di un metodo comune” (novembre 2002) il prof. Clives Ruggles della Università di Leicester aveva precisato che gli allineamenti equinoziali:

- in genere sono casuali;

- per crederli bisogna verificarli punto per punto;

- in ogni caso non si possono definire equinoziali perché mancava lo strumento per misurare

esattamente il tempo (nel senso di ore e minuti).

Mario Codebò riepilogava quanto detto da Ruggles con le seguente parole, a lui rivolte: “…in cui sostanzialmente dicevi che non è possibile che ci siano allineamenti equinoziali, perché l’equinozio non è visibile. Di questo abbiamo parlato a Genova a febbraio con Michael Hoskin, Giorgia Foderà e Salvatore Serio ed essi hanno confermato che l’equinozio non si vede”.

Per combattere questa posizione meccanicistica relativa alla paleoastronomia sono state prodotte due comunicazioni specifiche di Chantal Jègues, del LAMIC (Laboratoire d’Anthropologie “Mémoire, Identità et Cognition Sociale”- Università di Nizza Sophia Antipolis) di Antoine Mari Ottavi, dell’A.R.C.A. (Amateurs de la Region de Corse d’Archéoastronomie - Aiaccio) e del sottoscritto. La prima è stata presentata al Convegno S.I.A. di Brera (settembre 2005) col titolo: “L’equinozio in Paleoastronomia: il problema epistemologico e il problema semantico”, la seconda è stata presentata al Convegno di Corte (luglio 2006) col titolo “De Aequinoctioum Dies”. In esse si dimostra che gli antichi osservatori sapevano calcolare la linea, oggi detta equinoziale, mediante l’utilizzo delle ombre prodotte dagli gnomoni. Rimane ancora aperta la ricerca linguistica su come i vari gruppi umani definissero questo particolare momento astronomico, ma ciò non può in alcun modo delegittimare la ricerca dell’equinozio in Paleoastronomia. I due allineamenti equinoziali paralleli di Lagorara forniscono ulteriore prova della conoscenza degli equinozi nella Liguria Orientale.

Le osservazioni equinoziali.

In data 17 marzo 2003 è stata compiuta una osservazione della levata del Sole (08h 47m - ora locale + 1). Il 22 marzo 2003 è stata compiuta una ulteriore osservazione, ed il Sole è apparso a 09h 04m, a causa di una nuvola che ne ha ritardato di poco la visione. Da dette osservazioni è però emerso che una delle grandi pietre, poste all’estremità del terrapieno posizionato davanti al Riparo Sud, fornisce, con il suo lato tagliato nettamente, la direzione del Sole che sorge all’equinozio, in corrispondenza ad un punto bene identificabile nella sky-line formata dal Monte Scogliera. La pietra intagliata, dopo questa identificazione, è stata denominata “pietra dell’equinozio”. Il giorno 24 marzo 2003 è stata compiuta una osservazione del Sole al tramonto. A 16h 31m 20s (ora locale + 1) si è verificata la scomparsa del lembo superiore, in direzione del crinale del Monte Porcile, con azimuth bussola 248°. Il calcolo computerizzato fornisce per TU 15h 31m 20s Azimuth 248,6° ed altezza 21.5°.

Ipotesi sulle possibili osservazioni astronomiche effettuate nel sito.

L’importanza del sito di Lagorara, aperto al settore Sud del cielo, appare assai interessante tramite le ricerche effettuate col programma “Pluto”. Alla mezzanotte del solstizio d’inverno nel settore Sud poteva appariva la costellazione del Cane Maggiore con Sirio, la stella più luminosa del cielo nel 3116 a.C., mentre alla mezzanotte del solstizio d’estate potevano apparire il Capricorno e l’Aquila con Altair (3116 a.C.). Ancora nel 2000 a.C. α Capricorni, alla mezzanotte del 21 giugno poteva essere osservata con azimuth 179.8°. Alla mezzanotte dell’equinozio di primavera il cielo del settore Sud era dominato dallo Scorpione nel 3597 a.C. e dal Centauro nel 3116 a.C..Le ipotesi osservazionali e suddette sono compatibili con utilizzazione del sito indicata dagli archeologi).

Validazione archeologica della frequentazione del sito nella preistoria.

Il sito è stato trattato nella Guida Archeologica n. 6 dell’Unione Internazionale Scienze Preistoriche e Protostoriche U.I.S.P.P. – “Toscana e Liguria” pubblicata a Forlì nel 1996, nonché nel libro “Dal diaspro al bronzo” a cura di Angiolo Del Lucchese e Roberto Maggi. Si ha ragione di ritenere che il sito non debba essere studiato soltanto attraverso le produzioni litiche (industria delle punte di freccia) ma anche attraverso gli elementi della sua sacralità, in particolare per il fatto che vi convergono due rivi d’acqua (si veda in proposito in Val di Magra il sito di Pontevecchio, presso il quale, alla confluenza di due torrenti, sono state rinvenute ben nove statue stele allineate). Uno dei due rivi di Lagorara proviene da una fonte posta in alto, sul crinale del Monte Verruca (m 1050 s.l.m.) e questa fonte è denominata Fontana Sacrata!

Se a ciò si aggiunge l’etimologia del toponimo (ara dei culti fallici) e la presenza di tracce di paleoastronomia, si comprende come sia opportuno avvicinarsi al sito di Lagorara con la pienezza della visione olistica.

Validazione della presenza celtica in Val di Vara.

Circa l’applicabilità di ipotesi di cultura celtica alla Val di Vara si deve rilevare che qui esiste una tradizione per cui nella festa di San Giovanni si trasportano sul Monte Gottero tre grossi alberi di pino, si erigono e se ne riempiono i rami di fascine. quindi si fanno bruciare. Questa cerimonia richiama il bruciare i prigionieri nelle gabbie di vimini, così come scritto da Posidonio, Plinio e Strabone (The Wicker-men). Anche la tradizione dei canestrelli (dolci rotondi) presenti in Val di Vara riconduce alla festa celtica di Beltane, in quanto i dolci di Beltane, confezionati con l’ultimo covone sacro dell’anno precedente, venivano fatti rotolare lungo un declivio, in un gesto di magia imitativa, che simboleggiava il corso del Sole. Ciò sembra ricondurre alla osservazione del moto del Sole lungo il crinale del Monte Scogliera, al sorgere del solstizio d’estate. In senso linguistico rafforzano questa ipotesi i numerosi toponimi celtici rinvenuti nella Lunigiana Storica, fra cui i Monti Branzi ed i tre Bramapan (radice bram = pietra fallica) i tre Cento Croci (ken crouach = passaggio fra i massi) il bellissimo Guercia Colomba (cercia comba = valle delle querce) le alture dei Monte Bermego e Viseggi (dalle divinità Bermegos e Vosegus) Lemmen (lemen = l’albero dell’olmo) Mago (da magos = campo) Nebbia Colomba (da nebla cumba = la valle del nebbio o sambuco) e Scornia e Schiara (da skeir-na = il luogo delle rocce).

TABELLA DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL SITO DI LAGORARA

28.04.2002 - 17 06 42 foto da interno “tolven” AZ computerizzato 267.9° - altezza 22.8°

27.06.2002 - 09 04 00 AZ bussola (manca) AZ “ 89° - altezza 33.5°

29.06.2002 - 17 42 55 AZ “ “ AZ “ 270° - altezza 34.2°

19.12.2002 - 09 20 00 AZ “ 140° AZ “ 138 ° - altezza 11.2°

20.12.2002 - 09 07 25 AZ “ 135° AZ “ 136.3° - altezza 09.2°

29.12.2002 - 15 08 AZ 220° AZ “ 218.2° - altezza 12.7°

04.03.2003 11 51 ombra 167° - altezza 38.2°

04.03.2003 12 00 ombra 169.1° - altezza 38.6°

04.03.2003 12.05………scomparsa dell’ombra dello gnomone 170.8° - altezza 38.9°

TABELLA DELLE RICERCHE COMPUTERIZZATE :SOLE

anno -1 1° Febbraio ore 07 53 Az 115.5° - altezza -0.1°

anno 2003 1° Febbraio ore 07 45 Az 114.3° - altezza 0.1°

anno 2004 1° Febbraio ore 07 45 25 Az 114.9° - altezza 0.1°

anno 2003 04 Marzo ore 12 33 42 Az 180° - altezza 39.2°

TABELLA DELLE OSSERVAZIONI EQUINOZIALI

Anno 2003 17 marzo ore 08 47 (TU 07 47) Az 116°…..- altezza 22.6°

Anno 2003 22 marzo ore 08 50 (TU 07 50)………… Az 116° - altezza 24.7°

Anno 2003 22 marzo ore 09 04 (TU 08 04) Az (bussola 120°) 119° - altezza 27.2°

Anno 2003 22 marzo ore 16 29 (TU 15 29) Az 248.6° -altezza 21.5°

Anno 2003 24 marzo ore 16 31 20 (TU 15 31 20) Az (bussola 248°) - 249.7°-altezza 21.6°

TABELLA DELLE RICERCHE COMPUTERIZZATE : COSTELLAZIONI

Anno 2 000 a.C. 20 Giugno ore 23 04 TU - α Capricorni - alt 30.9° Azimuth = 179.8°

Anno 2 000 a.C. 20 dicembre ore 23 03 TU - α Cma (Sirio)- alt 25.1° Azimuth = 190.9°

Anno 2 000 a.C. 20 dicembre ore 23 03 TU - δ Cma - alt 18.1° Azimuth = 180°

Anno 3 116 a.C. 20 marzo .ore 23 TU - δ Centauri - alt = 31.9° Azimuth = 181.7°

Anno 3 116 a.C. 20 marzo ore 23 TU - β Centauri - alt = 12.6° Azimuth = 181.7°

Anno 3 116 a.C. 20 giugno ore 23 TU - α Capricorni - alt = 33.9° Azimuth = 187.4°

Anno 3 116 a.C. 20 giugno ore 23 TU - α Aquilae (Altair) - alt = 56° Azimuth = 185.9°

Anno 3 116 a.C. 20.dicembre ore 23 03 TU - α Cma - alt 21.4° Azimuth = 194.3°

Anno 3 597 a.C. 20 marzo ore 23 TU - α Scorpii - alt. = 38.9° Azimuth = 143°

Nota finale: la prima comunicazione sull’ipotesi di paleoastronomia in Lagorara è stata presentata nel 6° Seminario di Archeoastronomia A.L.S.S.A. - Osservatorio Astronomico di Genova, Università Popolare Sestrese ( 8 marzo 2003) e nel sito www.artepreistorica.it

Ringraziamenti.

Si ringrazia lo scopritore del sito, nonché assuntore di custodia, signor Sergio Nicora, di Campore di Maissana, per le informazioni fornite.

Aggiornamenti.

In data 19 agosto 2007, durante un sopralluogo con l’astronomo ricercatore Simone Marchi, del

Dipartimento di Astronomia dell’Università di Padova, lo stesso ha riscontrato, durante la ripetizione di osservazioni già pubblicate nel Convegno di Campobasso, che la grande roccia che protegge il “Riparo Sud” è tagliata esattamente, nel lato Ovest, secondo la linea 0° - 180°. Si tenga presente che nel 2011 la declinazione magnetica è di 1° 47’ Est.

BIBLIOGRAFIA SPECIFICA

ARCHEOLOGICA

- PREISTORIA E PROTOSTORIA – GUIDE ARCHEOLOGICHE N° 6 – TOSCANA E

LIGURIA – Congresso Internazionale delle Scienze Preistoriche e Protostoriche - Forlì,

1996, Abaco Edizioni

DAL DIASPRO AL BRONZO - a cura di Angiolo Del Lucchese e Roberto Maggi –

Lunaeditore, La Spezia, 1998

ASTRONOMICA

- ASTRONOMICAL TRADITIONS IN PAST CULTURES – Institute of Astronomy, Bulgarian Academy of Sciences, National Astronomical Observatory Rozhen, Sofia, 1996

- Proceedings of the First Annual General Meeting of the SEAC – Smolyan, September 1993

- ACTES DE LA V° CONFÉRENCE DE LA SEAC- Università di Varsavia, Gdańsk, 1997

- JENAM 2000 – Joint European and National Astronomy Meeting – Mosca, Istituto di Astronomia, Accademia delle Scienze, 2000

- V° SEMINARIO DI ARCHEOASTRONOMIA – Osservatorio Astronomico di Genova – Associazione Ligure Sviluppo Studi Archeoastronomici – Genova, 2001

- PROGRAMMA “PROJECT PLUTO” VERSION 7.0 – http://www.projectpluto.com

- http://www.racine.ra.it/planet/testi/costel.htm

- C.G. Borgna – LA MAPPA LITICA DI ROCIO CLAPIER - articolo estratto dalla rivista

L’UNIVERSO - Istituto Geografico Militare – anno XLIX – N° 6 Novembre - Dicembre

1969 - Firenze.